私たちの日常生活にかかわるさまざまな要望を市政に反映させるために審議している市議会。それぞれ「市民に開かれた議会」「市民参加の運営」を掲げているが、そこでまず問われるのは、市民にとってどれだけ議会情報にアクセスしやすい環境が提供されているかだろう。はなこエリア5市(小平、東村山、清瀬、東久留米、西東京)の市議会における〝情報公開度〟を比べてみると、隣り合った市でもその実態に大きな差があることがわかった。(片岡義博、飯岡志郎)

■傍聴席ではマフラー禁止?

市民の議会参加の第一歩は議会の傍聴だ。傍聴するには議会ごとに規則が定められており、それが時に議会へのアクセスを妨げることがある。規則の多くは全国市議会議長会の「標準傍聴規則」に沿っているが、なかには自治体独自の不可解なものもある。

例えば小平の「見苦しくない服装をすること」は標準規則にある「異様な服装をしている者」に準じたものと思われるが、いずれも基準が曖昧で恣意的だ。西東京の「げた、木製サンダルの類」禁止は騒音防止のためか。東久留米の「傘、杖の類」禁止は傍聴者に高齢者や身障者を想定していないのだろうか。

清瀬、東久留米、西東京は「帽子、コート(外とう)、マフラー(えり巻き)類の着用」を原則禁じている。西東京市議会では2016年、標準傍聴規則に沿ったこの規定について意見が交わされ、「議事の妨げになるとは思えない」「体調管理に必要」「服装制限は表現の自由に抵触する」などの不要論が出たが、結局そのまま規則に残った。

しかし、この条文は今年2月の標準傍聴規則の大幅改定で「異様な服装」「児童及び乳幼児」の入場制限とともに削除された。実際はそれぞれ臨機応援に運用されるのかもしれないが、「ヘルメット類の着用」禁止などの時代錯誤、あるいは不適当な規則は早急に見直すべきだろう。

■議会もDX化を

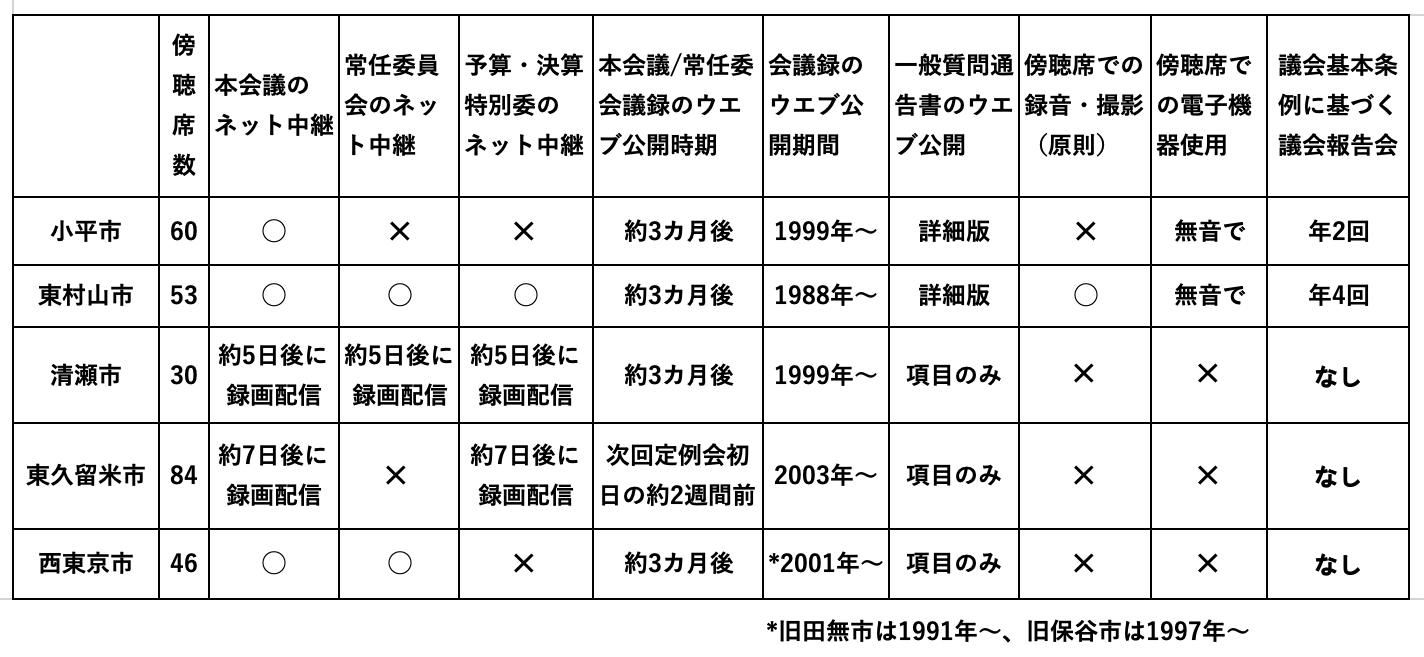

以下の表は各市議会の傍聴規則やホームページ、取材を基に作成した情報公開度の比較表である(2025年3月現在)。各市議会の情報公開や情報発信のあり方に大きな差があることがわかる。

5市議会比較表

| 傍聴席 | 本会議のネット中継 | 常任委員会のネット中継 | 予算・常任委員会のネット中継 | 本会議/常任委員会議録のウェブ公開時期 | 会議録のウェブ公開期間 | 一般質問通告書のウエブ公開 | 傍聴席での録音・撮影(原則) | 傍聴席で野」電子機器使用 | 議会基本条例に基づく議会報告会 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 小平市 | 60 | 〇 | ✖ | ✖ | 約3ヵ月後 | 1999年~ | 詳細版 | ✖ | 無音で | 年2回 |

| 東村山市 | 53 | 〇 | 〇 | 〇 | 約3ヵ月後 | 1988年~ | 詳細版 | 〇 | 無音で | 年4回 |

| 清瀬市 | 30 | 約5日後に録画配信 | 約5日後に録画配信 | 約5日後に録画配信 | 約3ヵ月後 | 1999年~ | 項目のみ | ✖ | ✖ | なし |

| 東村山市 | 84 | 約7日後に録画配信 | ✖ | 約7日後に録画配信 | 次回定例会初日の約2週間前 | 2003年~ | 項目のみ | ✖ | ✖ | なし |

| 西東京市 | 46 | 〇 | 〇 | ✖ | 約3ヵ月後 | *2001年~ | 項目のみ | ✖ | ✖ | なし |

議会の録音・撮影は東村山を除いて原則禁止(議長の許可が必要)。東村山、小平を除いてスマホやパソコン、タブレット端末などの電子機器は使用できない。

議場まで足を運ばなくても、今はインターネットで議会の動画を自宅にいながら傍聴できる。ただし、各市議会で公開の範囲と方法にばらつきがある。

本会議は録画も含めて5市ともネット配信している。常任委員会のネット配信は東村山、清瀬(録画)、西東京(YouTube配信)で実現しており、小平も常任委員会、予算・決算特別委員会を含む各会議のネット中継に要する経費を2025年度予算に計上した。

実は23区でも常任委員会をネット配信しているのは墨田区や台東区などごく限られている。それに対して予算・決算特別委員会は23区の約7割がネット中継している。

住民の税金が適正に使われているかを実質的に審理する重要な会議だ。西東京では予算・決算特別委員会のネット中継を求める陳情が市民団体「西東京・みんなの会」メンバーによって提出され、2022年9月定例会において全員賛成で「趣旨採択」されたが、現在「審査の試行の協議 中継システムの設計へ」(西東京市議会だより)の段階にある。

多摩地域では多摩市や小金井市は本会議も各委員会もすべてネット中継してYouTube にアップしている。各分野でIT化やDX(デジタル・トランスフォーメーション)が叫ばれている時代。議会も例外ではない。

■改革の一歩は陳情・請願

ネットで傍聴できても一日中、視聴しているわけにもいかない。いつ、どの議員が、どんな質問をするのか。それを知るための文書が市側に質問内容を通知する「一般質問通告書」だ。5市では事前にウェブ公開されるが、多くは「訪問介護事業所への支援について」「災害時の医療体制について」といった件名や項目だけで、これだけでは議員が何を問題とし、執行部に何を求めているのかがわからない。

その点、東村山と小平は1000字から長いもので5000字に及ぶ詳細な通告内容を事前にウェブ公開しており、議員の問題意識とともに関連する基本データなどが記され、傍聴の貴重な資料になる。項目を公表している清瀬、東久留米、西東京では、執行部側の担当者が事前に議員から質問内容を聴き取り、会派によっては2次、3次まで質問と答弁が「調整済み」のケースも少なくないという。

小平の場合、従来は項目だけの通告書がウェブ公開されていたが、2022年3月、詳細な通告書のウェブ公開を求めた市民団体「政治・知りたい、確かめ隊」の請願採択を受けて実現した。このほか本会議のライブ中継や傍聴席での電子機器使用、傍聴席への飲料持ち込みなども請願によって実現した。

傍聴条件の緩和やネット中継には「議会の権威が損なわれる」「慣例に反する」「映像や音声の一部が別目的に使われる」といった慎重論があるが、説得力ある反対理由とは言えない。もちろん、採択された陳情や請願が必ずしも実を結ぶわけではなく、小平では請願にあった「議会配布資料のウェブ公開」「会議録のウェブ公開の早期公開(現在は約3カ月後の次回定例会前)」はまだ実現していない。

「政治・知りたい、確かめ隊」代表の森野やよいさんは「実際の運用までには時間がかかるかもしれない。でも少しずつでも傍聴環境を改善していくには、陳情や請願という形で市民の要望を市議会に伝えることが重要になる」と話す。

■キッズスペースや電子票決

「開かれた議会」のためには、議員も市民に「開かれて」いることが必要だ。だが実際、各市議会に足を運ぶと、市議との面会に一定の手続きを要することがある。東久留米ではまず議員にアポを取り、議員から事務局に連絡が入り、事務局が面会者を議員控室に案内するというプロセスをとる。

西東京も面会したい旨事務局に伝え、事務局から議員に伝えるが、さらに控室に通じる通路には半透明のついたてが立ててある。「セキュリティー上の問題」(事務局)とのことだが、傍聴者の一人は「以前、ついたてはなかったのに、面会を邪魔している感じがする」と話した。

2021年に新庁舎が開庁した清瀬では、議員控室に行く通路入口のドアを開けるために議員や職員が携行するICカードが必要になった。原田ひろみ清瀬市議が言う。「新庁舎になって録画中継や議場外モニター中継が可能になったが、市民と議員の接触は極端に制限されるようになった。旧庁舎では市民は陳情を出すための議員控室回りを自由にできたのに、今は控室での面会が一切できなくなった」

一方で各市議会は多様な市民の参画を目指して独自の試みも導入している。東久留米は親子で傍聴できる「キッズスペース」を2023年に開設。同様に「親子傍聴室」を設けた清瀬は議員が賛否ボタンを押す「電子表決」を導入した。議場内に設置した大型モニターに議員ごとの賛否を表示できるが、オンライン画面にはモニターが映らないため市民から不満も出ている。

やはり親子傍聴エリアを設けている西東京では、議会活動への理解を深めてもらおうと2010年から弦楽アンサンブルによる議場コンサートを開催。コロナ禍のため2019年の第8回で途絶えたが、公募の市民が集まる人気イベントだった。議場の活用は制約もあるが、使い方によっては市民参加のきっかけになる。

■東村山市議会の議会改革

比較表でもわかるように、東村山市議会の情報公開度は5市の中で突出している。

近隣だけではない。早稲田大学マニフェスト研究所が公表した「議会改革度調査2023」の「情報共有」分野ランキングで、東村山市議会は全国1562議会中22位。都内では町田市議会、足立区議会、調布市議会、墨田区議会に次いで5位にランクインしている。

東村山市議会で議会改革の動きが加速したのは2000年代後半から。多摩市など議会基本条例の先進議会に学び、市民からの請願採択を受けて2011年に全会派で構成する「議会基本条例制定を進める特別委員会」を設置。市民アンケートを実施し、2年半にわたる議論の結果、2014年、各会派から提案された37項目のうち19項目を盛り込んだ議会基本条例を施行した。都内で5番目だった。

現在、議会活動の報告や市政の課題について議員と市民で情報や意見を交換する「議会報告会」を年4回実施し、その様子をYouTubeにもアップ。議会事務局は公式X(旧ツイッター)で情報を日々発信している。傍聴希望者は通常、傍聴券に住所、氏名を記入する必要があるが、東村山では不要だ。

議会改革を主導した佐藤まさたか市議は「改革はある市民からの熱意に後押しされたことが大きい。議会事務局も前向きに取り組んでいるが、改革は道半ば。具体的にみると遅れている部分もあり、不断に見直していく必要がある」と話す。

例えば町田市議会は議案ごとに委員会の審議や審査結果をまとめた「議案のカルテ」を市民に提供するなど情報公開の先進的試みを実践している。情報公開は市民参加、ひいては議会の活性化につながる。先進事例に学びつつ議会を開く努力を続けてほしい。

あわせて読みたい:

・「並べる・比べる」(1) 使い勝手がいいのはどの図書館? 5市それぞれの個性

参考情報:

・標準傍聴規則(全国市議会議長会)

・議会改革度調査2023(早稲田大学マニフェスト研究所)

・スカーフ、ショールもダメ? 傍聴規則で西東京市議会が議論(ひばりタイムス)

・傍聴席でスマホによる資料閲覧を 小平市議会が賛成多数で請願採択(ひばりタイムス)

![]()

一般の市民は傍聴には行けませんので、ネット中継と録画で、市議会の様子がようやくわかります。議員や答弁者の表情も参考になります。市民参加とは名ばかりで形骸化しているパブリックコメントやワークショップを調査して比較していただけるとありがたいです。