「戦後80年 戦争とハンセン病」展が開かれている国立ハンセン病資料館(東村山市青葉町)で7月26日、戦争と隔離という二つの苦難を生き抜いたハンセン病患者について考えるトークイベントが開かれ、約100人が展示の狙いや資料の詳しい説明に耳を傾けた。

展示は国立ハンセン病資料館と、しょうけい館(東京都千代田区、戦傷病者史料館)の共催で7月19日から8月31日まで開催。トークイベントは資料館の吉國元・学芸員としょうけい館の半戸文・学芸員が対話形式で進めた。

まず、ハンセン病療養施設に残された義足にスポットを当て、療養所の入所者が自助努力でつくったブリキ製の義足と、国家が戦傷者のために支給した革製の義足があることが紹介された。ハンセン病療養者と戦傷者の間の対極的な扱いが浮き彫りにされた。

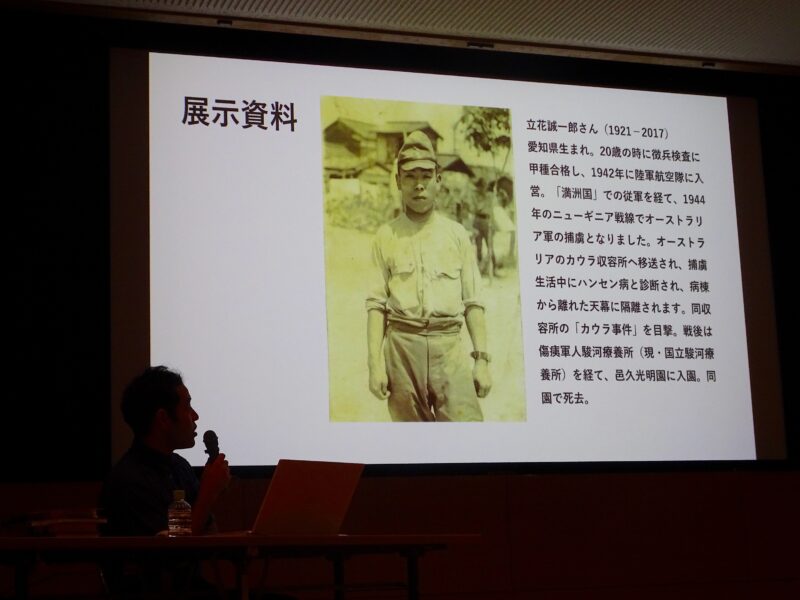

次に、応召してニューギニア戦線で従軍中オーストラリア軍の捕虜となり収容所でハンセン病を発症、復員後収容されたハンセン病療養施設で97歳の生涯を終えた立花誠一郎さんが取り上げられた。捕虜という負い目とハンセン病患者としての隔離、差別に苦しみながら、手先の器用さを生かして周囲に対してさまざまな貢献を続け、多くの短歌を残した。立花さんは戦争中や捕虜生活の体験は詳細な証言、記録を残したが、戦後のハンセン病療養生活については多くを語らなかったという。

最後に沖縄のハンセン病療養施設「沖縄愛楽園」に残された戦争の傷跡について報告された。激戦の中で収容者たちが身体的リスクを冒しながら従事せざるを得なかった避難壕の掘削跡や、水タンクに残された砲弾、銃弾痕も生々しくスクリーンに映し出された。

半戸学芸員は「立花誠一郎というのは実は本名ではない。体験記は残したが本名を伏せ続けた本当の気持ちは何だったのか。彼が語らなかったものは我々の社会が語らせなかったのではないか」と話した。

会場から「戦争とハンセン病を語るにあたって、被害を語ると同時に加害にも目を向けるべきではないか」と質問が出たのに対し、吉國学芸員は「今回の展示では日本の植民地下での療養所を取り上げることによって隔離政策を拡大させた事実も示した。療養者も積極的に戦争協力に加担した、させられたという加害性にも向き合わなければならないと思う」と答えた。

【参考情報】

・ギャラリー展「戦後80年―戦争とハンセン病」のご案内(国立ハンセン病資料館)

![]()