太平洋戦争末期、米軍が原爆の投下訓練として落とした「模擬原爆」。西東京市はその歴史的事実と被害を伝える解説板を着弾地点近くの「しじゅうから第二公園」(同市柳沢1丁目)に設置し、8月2日の除幕式に併せて関連の講演会と現地見学会を開催した。

模擬原爆は米軍のB29爆撃機が長崎に投下したプルトニウム型原爆と同じ形状・重量で、通常の爆薬が詰められた。黄色に塗装されたかぼちゃのような外観から「パンプキン」と呼ばれ、1945年7月から8月にかけて全国各地で計49発投下されて400人以上が亡くなったとされる。

うち1発は7月29日、軍用機などを製作していた武蔵野市の中島飛行機武蔵製作所を狙って投下されたが、数百メートルほど離れたじゃがいも畑に落ちて爆発し、農作業中の女性3人が死亡、11人が重軽傷を負った。その爆撃機は8月9日、長崎で原爆を投下した。

市民が犠牲になった戦禍を伝えるため、2009年に市民有志が「西東京に落とされた模擬原爆の記録を残す会」を設立。住民の証言などを掲載したブックレット「じゃがいも畑へパンプキン」や「模擬原爆だより」を発行するとともに、西武新宿線柳沢駅南側の着弾地点付近のしじゅうから第二公園に記念碑や説明板を設置するよう西東京市に求めていた。

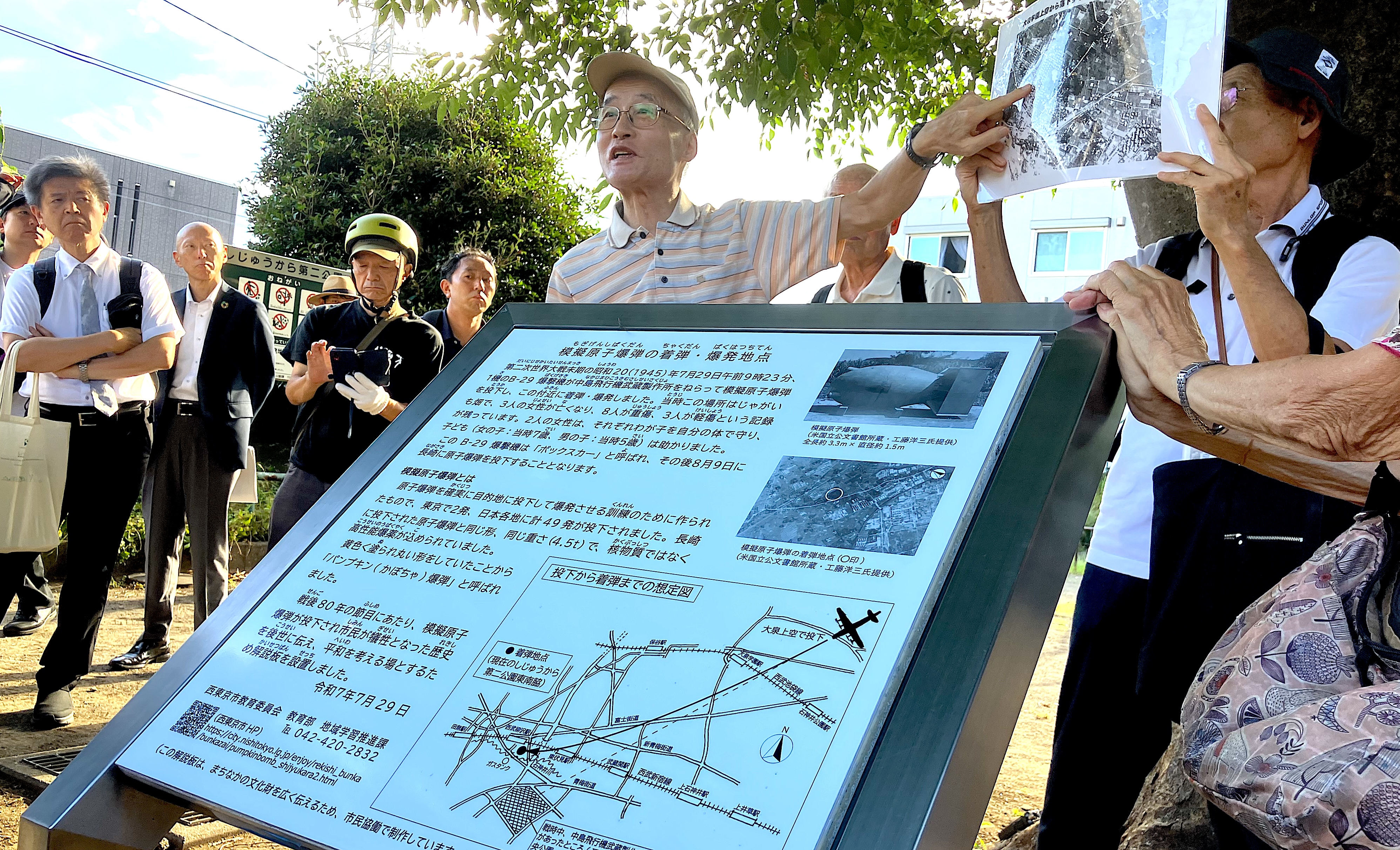

文化財の保存・活用計画を進める西東京市は、市内の文化財に解説板などを設置する取り組みの第1号として戦後80年の今年、投下日の7月29日に模擬原爆の解説板を設置した。

設置に併せて柳沢公民館で開かれた講演会には申し込みが殺到し、定員いっぱいの約50人が参加した。講師で「武蔵野の空襲と戦争遺跡を記録する会」代表の牛田守彦さん(法政大学中学高等学校教諭)は、まず模擬爆弾を「今日に至る『核時代』の始まりを告げる兵器」と位置付け、日本本土空襲との関連性について解説した。

原爆投下は大都市工業地区への焼夷弾攻撃に始まる米軍「B29の全面的展開」作戦の7番目に位置付けられ、「原爆投下が何年も前から周到に準備されていたことに空恐ろしさを感じる」と牛田さん。模擬爆弾は爆弾手の「心理的高揚」のために爆薬を詰めた実弾が使われたうえ、長崎原爆投下後も「幕切れ爆撃(フィナーレ爆撃)」として模擬爆弾が投下され続けたことを明らかにした。

続いて「―記録を残す会」の西田昭司事務局長が、陸軍北多摩通信所(通称田無通信所)による米国放送傍受などによって日本が原爆投下の情報を事前につかんでいたことを示す証言や資料を紹介。「不明点は多いが、陸軍は模擬爆弾の投下も事前に知っていたのではないかと考えられる」と述べた。

講演後の現地見学会では公園入口に設置された解説板が初披露された。原爆と着弾地点の写真、投下から着弾までの想定図のほか、当時の被害を伝える文章には、死亡した3人のうち「2人の女性は、それぞれわが子を自分の体で守り、子ども(女の子:当時7歳、男の子:当時5歳)は助かりました」などと記載されている。

取材に来ていた小平市の私立錦城高校新聞委員会の女子生徒は「西東京市でこんな活動している方々がいることを知らなかった。これからはもう少し地域に視点を向けて平和を考えていきたいと思う。夜寝る時にみんなが『今日、楽しかったなぁ』と言って眠れる世界になればいいなと思います」と話した。

あわせて読みたい:

![]()