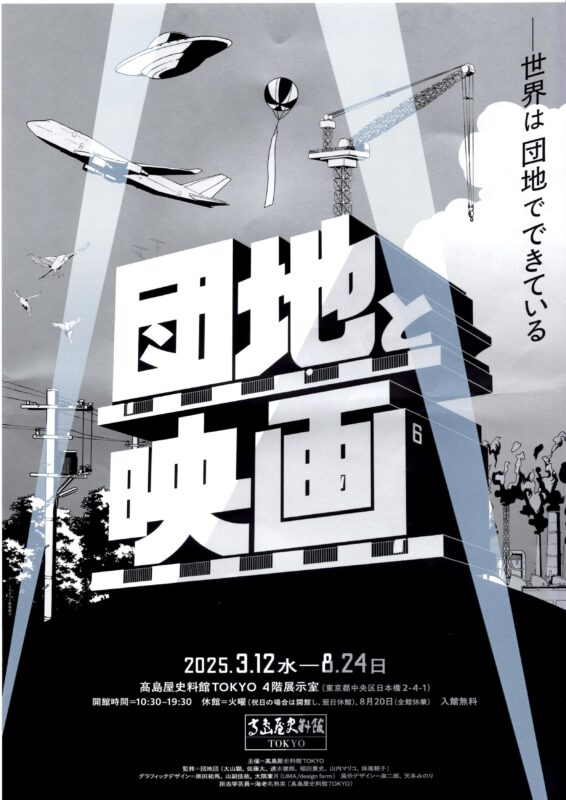

知り合いの映画ジャーナリストに、「行ってみるといいよ」とすすめられ、7月某日、日本橋・髙島屋4階にある「髙島屋史料館TOKYO」の展示「団地と映画」に行ってきた。この展示は「団地をこよなく愛し、日夜、団地について真剣に探求し続けてきたクリエイターユニット《団地団》」が監修したもので、今年の3月12日から8月24日まで開催されている。入場は無料。

《団地団》は、写真家やライター、編集者、漫画家、小説家などからなっている。この方々が、団地を舞台としたさまざまな映画(一部テレビドラマを含む)をセレクトし、作品論はじめ団地論、都市論、郊外論などを、それぞれが〝ああだ・こうだ〟論じて文章化、それをパネルにしたものが、今回の展示である(オリジナル漫画の作品もあった)。

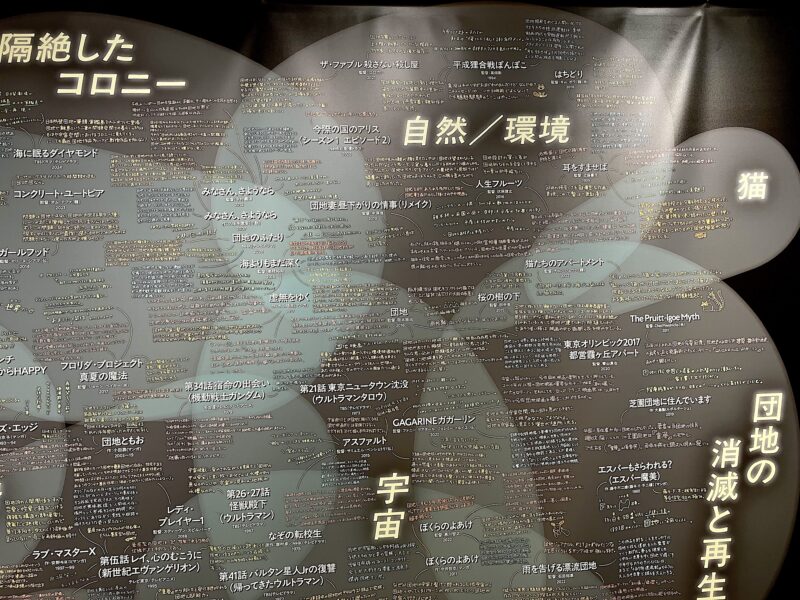

団地イメージの歴史的変遷と作品を扱った年表、「団地の消滅と再生/猫/自然・環境/隔絶したコロニー/宇宙/侵入・脱出/湾岸/妻たちの孤独/新しい家族像/日常・平凡/子供と特殊能力/地霊と設備」というキーワードに作品を曼荼羅のようにちりばめたコンセプト図もあって、なるほどこういうところが「知恵熱必至の知的エンタテインメント」(「チラシ」より)なのね、と感心した。

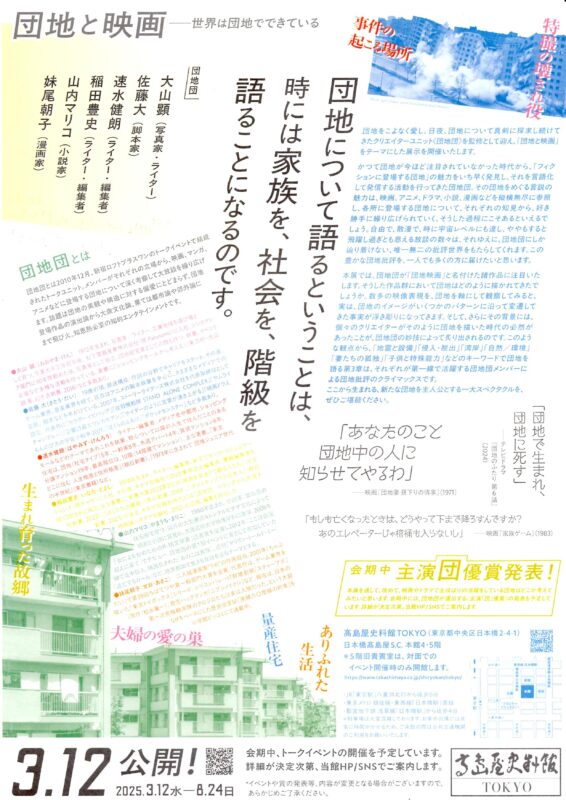

この展示のチラシが恰好いいし、その惹句が気になる。

「団地について語るということは、時には家族を、社会を、階級を語ることになるのです。」とある。「団地」を「北多摩」に変えると、なんか自分で書いた文章みたいだし(笑)。

また、なかなかの引用もある。

「あなたのこと団地中の人に知らせてやるわ」(映画『団地妻 昼下がりの情事』1971)

「もしも亡くなったときは、どうやって下まで降ろすんですか? あのエレベーターじゃ棺桶も入らないし」(映画『家族ゲーム』1983)

「団地で生まれ、団地に死す」(テレビドラマ『団地のふたり』2024)

というわけで、とても意欲的な展示であることがわかる。

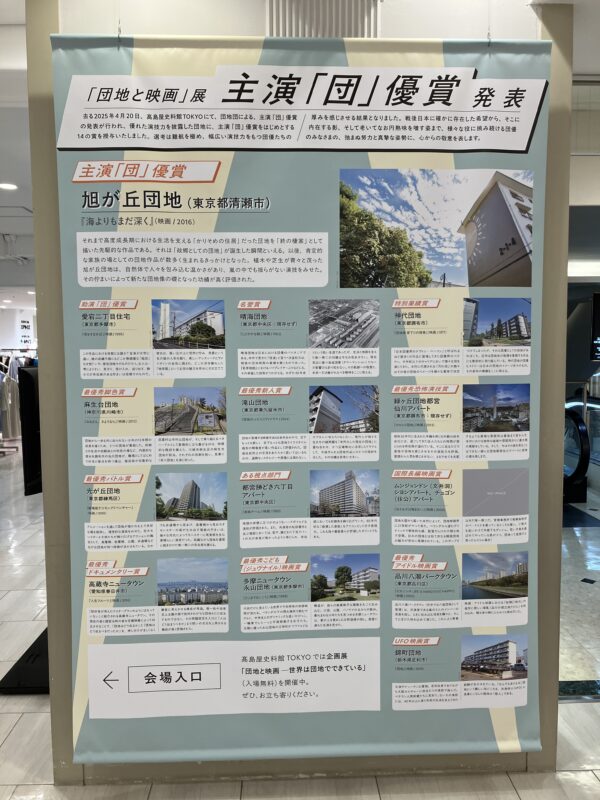

入口の外には「主演「団」優賞」というパネルがあって、映画の舞台となったいろいろな団地を「表彰」している。主演「団」優賞には、わが「はなこエリア」の清瀬市「旭が丘団地」が選ばれている。これは是枝裕和監督の映画『海よりもまだ深く』(2016)の舞台になっているのが決め手となったようだ。また最優秀新人賞に「滝山団地」が選ばれていた。もちろんこれは、去年のドラマ『団地のふたり』があってのことだ。

最後に、残念に思ったこと。先にも書いたが、この展示はほとんど文字でできている。結構な分量の文字を立ち読みしなければならない。じっくり拝読したいと思ったが、文章のパネルを写真で撮ることは禁止されているので、根性のない筆者は斜め読みした。係の人に展示の文章をまとめた冊子、あるいはwebサイトはないのか尋ねたところ、間もなく書籍となるそうである。

なるほどね、だから撮影禁止なのだろうか? 昔、長く立ち読みしていると、本屋のオヤジがはたきを持って邪魔しにくるというお決まりのギャグがあったが、それを思い出した。タダ読み禁止なのである。よって、だれだれはこういう見解を披歴していたといったことは、ここではお伝えできないので、悪しからず。

あわせて読みたい:

・【コラム】団地ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』雑感 Fragileなワタシたち

・【特集】団地はすごいコミュニティかも 米国人大学院生、「ひばりが丘」で研究中

・【コラム】『団地のふたり』と建て替え問題 団地の耐用年数は

・【コラム】『団地のふたり』ロスの埋め合わせに ヴェンダース、竹内まりやと重ねて

・【北多摩駅前物語】ドラマ『団地のふたり』には、いきなり花小金井駅南口が出てきた

![]()