今回は小平駅からちょっと歩いたところにある「小平霊園」。

小平霊園は東村山市、小平市、東久留米市の3市にまたがっている。管理は東京都公園協会。区画数53。

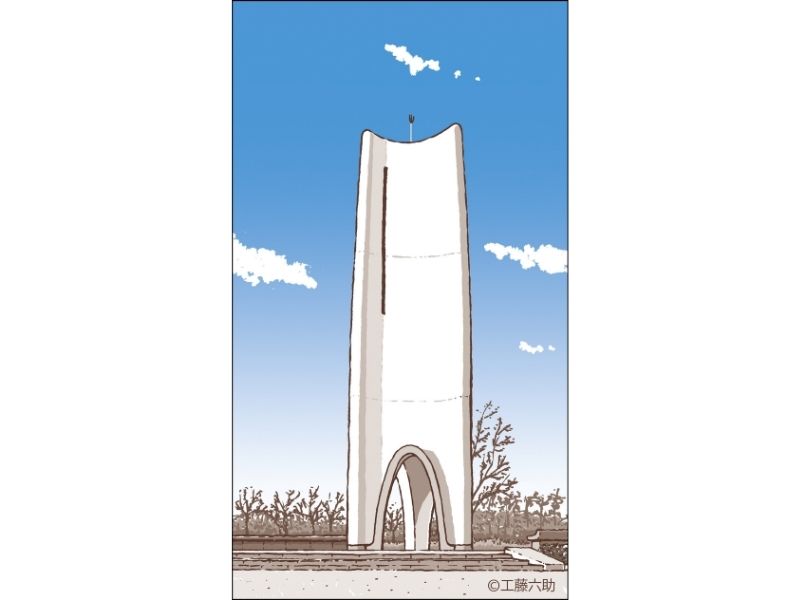

この霊園の正面入り口から中央参道を600m行った突き当たり、霊園園内マップで見ると「草地」と表示されている手前に丸いロータリーがある。この真ん中に昔「給水塔」があった。

私が小さい時から、当たり前のようにそこに建っていた給水塔。

名前は知っているけど、何のためにあるのか考えたこともなかった昔。

なぜ人が住んでいない霊園に「水」が必要なのか。よく考えたら墓参りに花を手向ける、お墓を洗い、浄めの水をかける、途中にトイレも行きたくなる。と思った以上に「水」の需要が多い。

開園当初、1948(昭和23)年の霊園は24区画。水汲み場は各区画中央に1箇所ずつ、通り沿いにもそれぞれあったようだ。

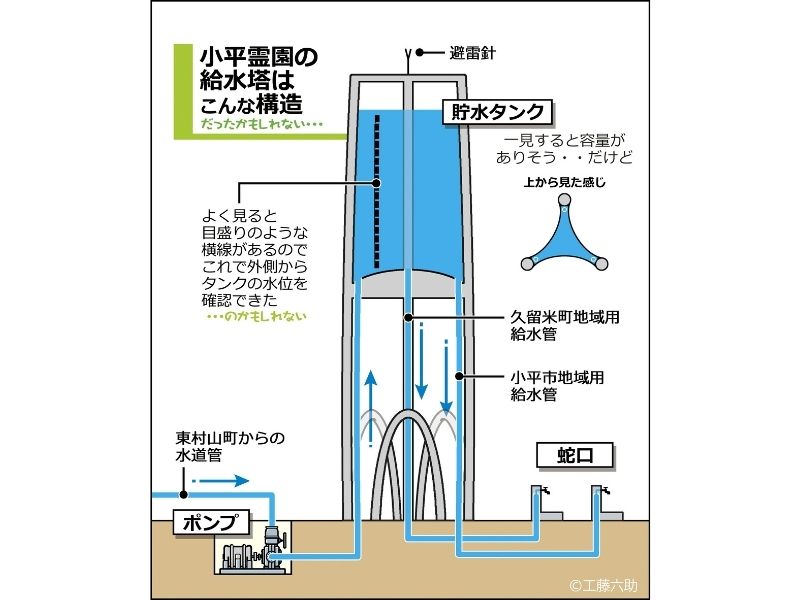

これを賄うために、霊園では園内に井戸を掘って給水していたのだが、区画が増えるに伴い井戸だけでは間に合わなくなってしまった。そこで1963(昭和38)年、東村山町側から水道を引いて、園内の小平市(小平は62年に市になっていた)・久留米町域へ送水するために「給水塔」が造られた。高さ14m、三角柱の白塗りコンクリート製。当時のランドマークだ。

改めて見るとこの給水塔としては変な形だ。カッコいいけど。

普通の給水塔はポテトチップスの容器のような円筒形か、チュッパチャップスのような形で、上層部が貯水槽になっている。

しかし霊園の給水塔はどこが貯水槽なのかわからない。地下から汲み上げるパイプも見当たらない。そこで無知だった子どもの頃のお詫びに、今更だけどこの給水塔の中をwikiの知恵を借りて想像してみた。霊園の給水塔を造ったみなさん、間違っていたらごめんなさい。

その後、1980(昭和55)年、小平市側からも水道管が敷設されたため、給水塔の役目を終える。

1998(平成10)年ごろ撤去。

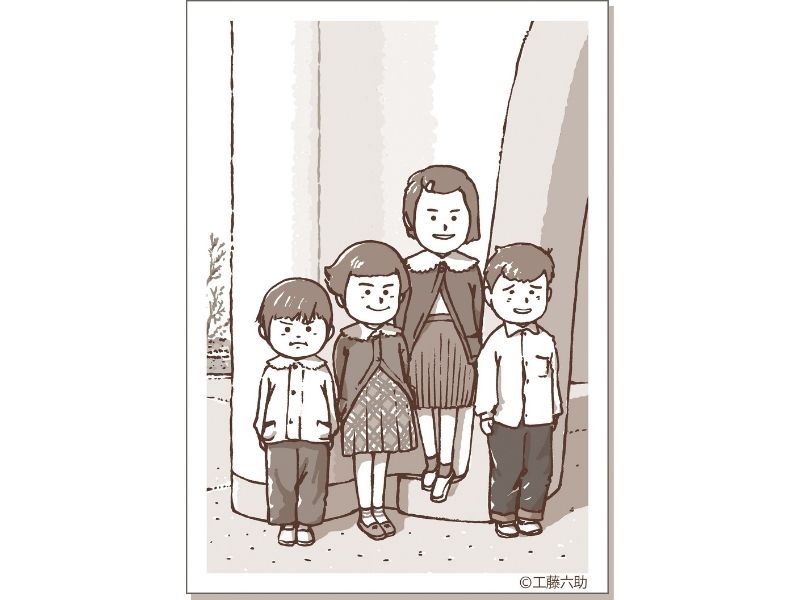

久しぶりに昔のアルバムを見ていたら、給水塔の下で撮った写真を見つけた。

志木から遊びに来ていた叔父家族と一緒に撮ったものだ。 日付を見たら「s38.11.10」。つまり給水塔ができた年に記念撮影したというわけ。新しもの好きだった親父がやりそうなことだと思った

参照:「開園50周年を迎えて」財団法人 東京都公園協会・小平霊園管理事務所 平成10年発行。

あわせて読みたい:

・【北多摩駅前物語】三鷹編 太宰治も魅せられた「三鷹跨線橋」を描いた映画、再上映決定

・【北多摩駅前物語】八坂駅編 “ライオン”の住む街・八坂

・【北多摩駅前物語】ひばりが丘編 サウナ「ビッグ」回想

・【北多摩駅前物語】謎と不思議な魅力・西武柳沢 南口の変貌とレトロ商店街

・【北多摩駅前物語】谷川俊太郎と西原小学校と花小金井駅

・【北多摩駅前物語】ドラマ『団地のふたり』には、いきなり花小金井駅南口が出てきた

・【北多摩駅前物語】ひばりが丘には碁会所文化があった

・【北多摩駅前物語】保谷駅北口「山田うどん」目指して駆ける

・【北多摩駅前物語】小平編 KEY COFFEE

・【北多摩駅前物語】保谷駅南口編 神技バスはもう見られない

・【北多摩駅前物語】ひばりヶ丘 開業100周年イベントでよみがえるそれぞれの記憶

・【北多摩駅前物語】高校で習った『おわい電車』の思い出と清瀬

・【北多摩駅前物語】「ひばりヶ丘 北口編」62年前のひばりヶ丘駅北口は、ここだった

・【北多摩駅前物語】ひばりヶ丘 南口編 開業100年を迎えたひばりヶ丘、62年前の駅前風景

![]()

50年以上も前、小四まで萩山に住んでいたので小平霊園は遊び場でした。タワー(給水塔)は霊園のシンボルでスタイルも良く入り口からも距離がありよく友達と走って競争したりしました。こんな構造だったのですね。

園内で遊んでいると管理の方が自転車で見回っていてよく怒られました。

給水塔はこんな構造だったのですね。イラストもわかりやすく、男の子、女の子も昔日を思い出します。さすが工藤六助さん!